- Conditions sanitaires 1800-1915

- Hygiène au 19e siècle

| |

Conditions sanitaires 1800-1915 |

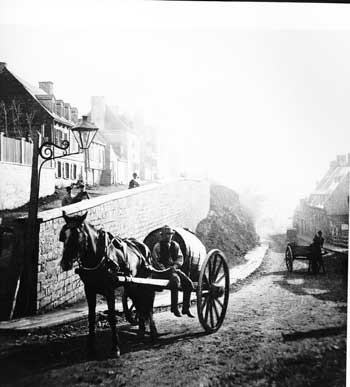

Pont de l'aqueduc au-dessus de la rivière St-Charles 1895 BNQ: P598,D18,P8 En 1893, un règlement municipal vise à éliminer progressivement les fosses d’aisances peu hermétiques, souvent construites au-dessus des boîtes à fumier, pour introduire les toilettes à eau courante partout où le réseau d’aqueduc est installé. En 1885, on installe un tuyau de 30 pouces de diamètre (75 cm) pour alimenter en eau courante la ville. Auparavant, cette fonction était assurée par des « porteurs d’eau ». Ces porteurs d'eau puisaient l'eau le plus souvent à la rivière Saint-Charles même si les recommandations des autorités sanitaires que l'eau du fleuve Saint-Laurent était de meilleure qualité. On prétendait que le courant dans le fleuve était plus fort et que la quantité d'eau de celui-ci permettaient une meilleure dilution des produits nocifs.

Pour alimenter en eau la ville de Québec, il faut amener l'eau du lac Saint-Charles à la Basse-Ville et jusqu'à la Haute-Ville de Québec. En 1850, on construit un aqueduc pour se rendre à la ville basse et haute. Un des obstacles importants qu'on rencontre alors, c'est la traversée de la rivière Saint-Charles. On décide de faire traverser le tuyau d'amenée sous la rivière. Mais on se rend rapidement compte des problèmes que ça pose lors d'un bris. En 1873, on construit un pont en bois pour soutenir le tuyau, mais, avec les glaces pendant l'hiver, force est de constater que la construction est fragile. En 1883, on construit le pont tubulaire d'acier que l'on voit encore de nos jours. (Les deux photos précédentes en 1895 et en 2014.) source: Société historique de Québec

Au début du 20e siècle, on entreprend la construction d’un réservoir d’eau potable pour la ville de Québec en utilisant le Lac Saint-Charles mais ce n’est qu’en 1934 que l’on construit un premier barrage pour hausser le niveau du lac.

À Québec, la rue de l’Aqueduc est tracée lors de la construction du tuyau de 30 pouces (75 cm) de diamètre, entre 1850 et 1858. C’est le maire Belleau de Québec qui en est responsable.

La victoire sur les épidémies freine la mortalité pendant une douzaine d’années (la dernière en 1854). Avec les difficultés économiques et la dégradation générale des conditions de vie qui s’ensuit, toutefois, la mortalité tend à augmenter à partir de 1867 jusqu’à la fin du siècle. L’aggravation de la situation tient d’abord aux problèmes d’hygiène publique, laquelle s’améliore peu malgré les règlements édictés par le conseil de ville depuis 1842 (élimination des ordures, dépotoirs, animaux domestiques, construction et entretien des fosses d’aisances. etc.) Voyant cette situation déplorable qui perdure, le gouvernement provincial dépêche le médecin hygiéniste A. Beaudry, à Québec, pour évaluer la situation. Il constate l’absence de collecte des ordures, l’état déplorable du système d’égouts.

Ce n’est que dans le premier quart du XXe siècle que les autorités médicales, provinciales et municipales mettront en place des structures permettant l’amélioration des conditions sanitaires. "Québec ville et capitale " Par : Serge Courville, Robert Caron

page 232 et suivantes Dans la basse-ville de Québec, au cours du 19e siècle, l'industrie de la chaussure était très florissante. En effet, les bas salaires demandés par les travailleurs et l'absence presque totale de réglementation pour la santé et la sécurité du travail faisaient en sorte que les employeurs avaient, le beau jeu. La prolifération de ces entreprises manufacturières avait un impact sur la qualité de vie non seulement sur les conditions économiques, mais aussi sur les conditions sanitaires des habitants de la basse-ville. Sur cette carte de la paroisse Jacques-Cartier de 1870, on dénombre 12 tanneries et 2 manufactures de chaussures dans le quadrilatère borné au Sud, par la rue Arago Est, à l'Est par la rue Dorchester, à l'Ouest par la rue Saint-Ours, aujourd'hui, c'est le boulevard Langelier, et au Nord par la rivière Saint-Charles.  Industries de la chaussure dans St-Roch en 1928 Photo de T.J. Lebel 1928 prise sur Internet

(sur cette carte les tanneries sont en bleu et les manufactures en rouge) Version agrandie de ce plan

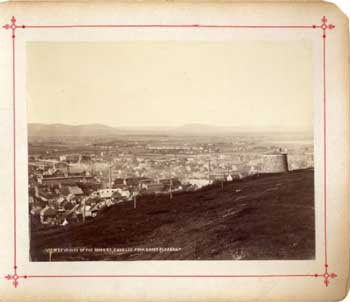

Un nombre aussi élevé de tanneries dans un secteur aussi restreint, un périmètre d'environ 2,15 km, et avec une évacuation des eaux usées déficiente, voire absente, selon la période regardée, ne pouvait qu'engendrer des problèmes sanitaires. Sans mentionner, les nombreux problèmes de santé reliés à l'utilisation des produits de tannage tant pour la santé des travailleurs que pour les rejets dans l'environnement, entre autres le chrome. Quant à l'utilisation du chrome, il faut dire que de 1850 à 1908, on utilisait de l'écorce de chêne pour le tannage. Ce n'est qu'à compter de 1908 que deux tanneries de Québec ont commencé à utiliser le chrome soit , la tannerie de Nazaire Fortier et les tanneries de la famille Borne. Cela a réduit l'impact sur la pollution de la Basse-Vlle. En plus des conditions sanitaires affectées par la qualité de l'eau, il y a aussi la piètre qualité de l'air. On peut en avoir un aperçu sur la photo qui suit montrant le quartier Saint-Roch en 1880. On remarquera le nuage de fumée pas très haut au-dessus des habitations. .

Note sur cette photo: On peut voir sur la photo originale et par les informations fournies par l'auteur L.P. Vallée que la photo est prise à partir de "Mount Pleasant", il semble que ce soit le nom d'une partie du quartier Montcalm au 19e siècle. Ici, visiblement la photo est prise de ce qui est le haut de la côte de l'Aqueduc où maintenant, le parc Lucien Borne.

|

Note sur la légende de la photo: La BANQ titre cette photo Hôpital de la Marine, mais, en l'année 1900, il s'agit depuis 1892 de l'Hospice Saint-Charles acheté en cette année par les Soeurs-du-Bon-Pasteur et jusqu'après la 2e guerre mondiale. Il devient l'hôpital des anciens combattants jusqu'en 1954. Avant 1832, date de l'ouverture de l'ile de la quarantaine à Grosse-Île, les immigrants malades arrivaient directement à cet hôpital, ce qui causait des problèmes de contagion. Cependant, à cette époque, on ne connaissait pas les conséquences de la promiscuité entre les gens malades et la population saine.

C’est avec l’arrivée de l’ère industrielle et, conséquemment, de l’augmentation de la population dans les villes que graduellement les conditions sanitaires reliées à l’eau et aux déchets humains se sont détériorées. Le retard à mettre en branle des moyens efficaces pour lutter contre les maladies causées par les conditions sanitaires déficientes provient en partie par la lutte entre deux théories sur la cause des maladies. Ces théories, l’infectionnisme ou le miasmatisme et le contagionisme se sont opposés et on fait naître de grandes discussions sur les moyens à prendre pour faire en sorte que l'eau soit potable.

Les autorités municipales de Québec ont commencé à s’occuper de ce problème et ont agi en planifiant et faisant construire un réseau d’aqueduc et d’égouts à partir de 1853 jusqu’en 1914. Cependant, les autorités municipales de Québec ne sont pas pires que celles des autres villes du monde comme en fait foi cet extrait d'un texte sur la situation à Londres en 1830.

Nourrisson et la santé

En plus de l'eau potable contaminée, le lait donné aux nourrissons est souvent contaminé, surtout dans les quartiers pauvres. Le lait avant 1914 à Montréal n'était pas pasteurisé donc pouvait contenir des bactéries nocives, voire mortelles pour les nourrissons. À partir de 1914, seulement, le quart du lait est pasteurisé à Montréal. Par la suite, en 1926, une loi provinciale a rendu obligatoire la pasteurisation du lait. On peut supposer que la Ville de Québec s'est conformée à cette loi par la création de l'organisation des "Gouttes de lait". À Québec, la première "Goutte de lait" est celle du Bon-Pasteur de 1905 à 1908. D'ailleurs, ce sont les soeurs du Bon-Pasteur qui s'occupaient des "filles-mères" et de l'adoption des enfants illégitimes. Il semble que de 1908 à 1915 ce service n'ait pas existé, mais le réseau des "Gouttes de lait" s'est étendu à partir de 1915. Puisqu'il s'agissait d'organisations bénévoles, la période d'existence de ces "Gouttes de lait" a été très variable, certaines pendant plus de 50 ans. En plus, afin de procurer du lait "pur", les "Gouttes de lait" jouaient un rôle d'éducation auprès des mères concernant la nourriture et les soins à apporter aux bébés. Il y avait un service d'infirmières qui, dans certains cas, pouvaient faire des visites à domicile.

|

À la lecture de textes décrivant les conditions sanitaires prévalant au cours du 19e siècle à Québec, on réalise qu'à cette époque les citoyens de Québec étaient à des années lumières de dire que leur ville était un endroit agréable où vivre. En effet, c'était une ville dangereuse tant pour les risques de mortalité par les maladies contagieuses que par les risques d'incendie. Une grande partie de ces deux dangers provient de l'absence de structure de gestion des eaux de surface, de l'alimentation en eau ainsi que des eaux usées. Il faut dire que la topographie de la ville avec sa haute et sa basse-ville est particulièrement problématique surtout à la fonte des neiges. Au cours du XIXe siècle, la population de la ville et surtout de la basse-ville a beaucoup augmentée et le développement de quartier comme Saint-Roch s'est fait sans planification. Cette absence de planification alliée au peu d'intérêt pour la gestion des eaux, à cette époque a fait en sorte que les canalisations, à ciel ouvert étaient souvent inadéquates. Les eaux de surface étaient la plupart du temps mal canalisées et souvent, là où il y avait une canalisation celle-ci était bouchée par du gravier ou toutes sortes d'immondices.

AVQ. Extrait du Rapport de la Commission nommée par l’Assemblée médicale à Québec, 10 décembre 1865, QP1-4/63-3 bobine 3884, item 743. Gestion de l’eau en milieu urbain :

Au milieu des années 1800, lors de la crise du choléra de 1849, le docteur S. Lachapelle déclare: « notre mortalité (celle de la ville de Québec) excessive dans toute notre province est due à l’insuffisance des moyens hygiéniques employés pour lutter contre cet ennemi commun qu’on appelle les maladies contagieuses ». En effet, le taux de mortalité entre 1851 et 1861 est de 33 pour 1 000 à Québec, 22/1 000 ailleurs au Québec et dans le Saguenay, région en développement 15/1 000. À partir du milieu des années 1800 jusqu'en 1914, les autorités municipales ont investi dans la construction d'un réseau d'adduction d'eau et d'égouts pour assainir la ville. La construction d'aqueducs s'est faite en plusieurs étapes en partant d'un tuyau principal de 18 pouces (46 cm), puis de 30 pouces (75 cm) et finalement de 40 pouces (101 cm). La topographie de la ville créait beaucoup de problèmes pour l'alimentation en eau, en particulier pour les points les plus hauts de la ville, sur la Grande-Allée. Pendant les premières années, avec le tuyau de 18 pouces, les gens de la Haute-ville n'étaient alimentés que quelques heures par jour en eau courante alors que ceux de Saint-Roch, l'étaient presque tout le temps. C'est en ajoutant des tuyaux de plus en plus gros que ce problème a été finalement résolu. De l'autre côté, l'élimination des eaux usées s'est fait par des canalisations qui se déversaient dans la rivière Saint-Charles. Avec la construction d'égouts collecteurs, l'élimination souterraine tant des eaux de surface que des eaux usées provenant des foyers que des usines se faisait de façon efficace. Cependant, le faible débit de la rivière Saint-Charles ne parvenait pas à évacuer ses eaux polluées. Il en résulte ainsi des problèmes sanitaires provenant de la rivière elle-même. Il est étonnant de noter que bien que la chloration de l'eau potable de la ville de Québec se fait depuis 1921 et un filtre en 1931, la ville n'aura une usine de filtration qu'en 1969! Des problèmes économiques sont, bien sûr, à la base de ce retard de 55 ans sur Montréal. Mais étrangement, l'Église catholique en est en partie responsable. En effet:

|

|||

| Un mot de l'état du lac St-Charles, en 2018. | |||||

En juillet 2015, le quotidien Le Soleil titrait: La dégradation du lac Saint-Charles se poursuit. À ce moment, l'APPEL (depuis janvier 2020 AGIRO), l'organisme pour la protection du bassin versant du lac Saint-Charles, qui est rappelons-le, est le réservoir d'eau de la moitié de la population de la Ville de Québec, de toute L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin de Desmaures. L'alerte était lancée par cet organisme sans but lucratif mandaté par la Ville de Québec pour effectuer une surveillance des zones humides autour du lac Saint-Charles et de son bassin versant. Dès 2015, on constatait une dégradation rapide du lac. On réclamait à la Ville de Québec un plan d'intervention et de protection. Ce plan a été remis à plusieurs reprises. La Ville a le problème, mais l'application des correctifs ne dépend pas seulement d'elle et même peu d'elle. Le constat fait à ce moment ciblait le développement domiciliaire des municipalités en amont du lac, autour de la rivière des Hurons entre autres, de la déforestation entraînant un lavage des sols amenant des contaminants et de la terre érodée. Une nouvelle donnée est survenue, lorsque la route 73/175 a été terminée en autoroute. En effet, le sel de déglaçage de l'autoroute qui répand des tonnes de sel, sel qui avec la pluie se déverse dans le bassin versant du lac. Il s'agit d'une énorme quantité annuellement. |

|||||

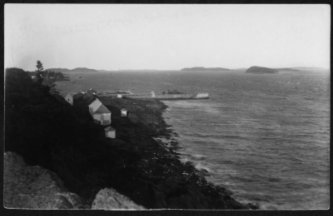

Petit village d'entrée de Grosse-Ile en 1900, vue de l'île.

Petit village d'entrée de Grosse-Ile en 1900, vue de l'île.